Pour faire une recherche avancée (rechercher des termes dans un type de publication précis), entrez les mots en suivant la syntaxe présentée dans les exemples ci-dessous :

- Harmaguédon Article de revue

- S’excuser Commentaire

- Europe Nouvelles et Prophéties

- Noël Émission

- Baptême Brochure

- Sabbat Roderick C. Meredith

- Avortement Gerald Weston

La confiance dans les gouvernements

Les dirigeants canadiens ayant occupé le poste de Premier ministre pendant de longues périodes quittent rarement leurs fonctions sur une note positive. N’étant pas soumis à une limite du nombre de mandats, ils partent généralement lorsqu’ils deviennent impopulaires. Jean Chrétien servit pendant 10 ans avant que les tensions au sein du Parti libéral ne le poussent à démissionner, plutôt que d’affronter une remise en cause officielle de son statut de chef de parti. Stephen Harper était à 4 mois d’atteindre une décennie complète au poste de Premier ministre, mais il échoua à être réélu en 2015 à la tête du Parti conservateur qui perdit près de 38% des sièges parlementaires qu’il détenait.

Pourquoi des dirigeants autrefois populaires perdent le soutien de ceux qu’ils prétendent servir ?

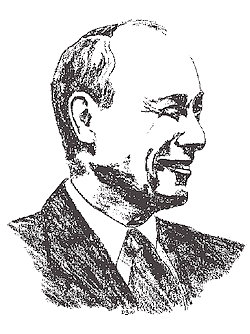

Lundi 6 janvier 2025, le Premier ministre Justin Trudeau s’est dirigé vers un pupitre situé devant sa résidence officielle à Rideau Cottage, à Ottawa, pour prononcer un discours confirmant qu’il démissionnerait à la fois de son poste de Premier ministre et de la direction du Parti libéral dès qu’un remplaçant aurait été trouvé.

Le premier mandat de Justin Trudeau en tant que Premier ministre débuta en 2015, lorsque son parti remporta la majorité à la Chambre des communes. M. Trudeau dirigea ensuite des gouvernements minoritaires après les élections de 2019 et de 2021. En concluant des accords avec le Nouveau Parti démocratique (NPD), il parvint à surmonter les difficultés liées à son gouvernement minoritaire, régulièrement menacé de dissolution par des motions de censure. M. Trudeau a soutenu plusieurs initiatives du NPD et, en retour, celui-ci a soutenu son gouvernement lorsqu’il était confronté à un vote de censure au Parlement.

Une perte de confiance

Ce compromis n’a pas duré. Alors que le soutien au gouvernement libéral chutait dans les sondages, les députés de son propre parti commencèrent à remettre ouvertement en question la capacité de M. Trudeau à diriger le parti et le pays. Lors d’un caucus du parti, en octobre dernier, après la perte de leurs sièges à Montréal et à Toronto, 24 députés signèrent une lettre demandant sa démission.

Après l’élection de Donald Trump aux États-Unis, en novembre 2024, la perspective d’une augmentation des droits de douane a remis l’économie canadienne au premier plan. L’Énoncé économique fédéral de 2024 présenté par le gouvernement promettait d’être un point de discorde. Il avait été promis que le déficit ne dépasserait pas les 40 milliards de dollars. Quelques heures avant sa publication, le 16 décembre, la ministre des Finances et députée libérale Chrystia Freeland démissionna en publiant une lettre exposant ses préoccupations à propos de la gestion des dépenses par M. Trudeau et décrivant certaines d’entre elles comme des « astuces » destinés à obtenir le soutien des électeurs en vue de la prochaine élection.

La démission de Mme Freeland, ainsi que l’annonce d’un déficit impressionnant de 61,9 milliards de dollars (dépassant largement les 40 milliards promis) provoquèrent de nouveaux appels à la démission. Dans les semaines qui suivirent, un nombre croissant de députés libéraux réclamèrent publiquement la démission du Premier ministre. Les caucus libéraux de l’Ontario, du Québec et de l’Atlantique ont officiellement demandé à M. Trudeau de démissionner. Le chef du NPD, Jagmeet Singh, qui avait permis au gouvernement minoritaire de Trudeau de survivre à trois votes de censure, a promis aux Canadiens qu’il voterait désormais pour le déclenchement des élections.

Comme Jean Chrétien avant lui, le manque de confiance de son propre parti politique a conduit Justin Trudeau à démissionner plutôt qu’à s’engager dans une nouvelle campagne pour la direction du parti.

Qu’est-ce qui a changé ?

La perte de confiance est-elle le destin inévitable de tout dirigeant en poste depuis longtemps ? Les hommes politiques gagnent souvent en popularité et en pouvoir en s’attaquant à celui qui occupe le poste qu’ils convoitent. En théorie, le processus démocratique garantit l’élection d’un dirigeant approuvé par le peuple, quelqu’un ayant la confiance du peuple. Parfois, les promesses de campagne sont tenues, augmentant la popularité d’un dirigeant au cours des premières années de son mandat. Mais les opinions changent avec le temps, la popularité est éphémère et la confiance s’étiole, amenant le peuple à chercher un autre dirigeant.

Le cas de M. Trudeau est fascinant dans la mesure où la question ayant conduit à sa démission était d’ordre budgétaire. Lors de sa première campagne électorale en tant que chef de parti, en 2015, ses adversaires l’attaquèrent en le qualifiant de naïf à propos du budget national. L’opposition avait mis en avant un de ses commentaires désinvoltes disant que « le budget va s’équilibrer lui-même ». Apparemment, cette philosophie fut suffisante pour trois élections en l’espace de dix ans, une longévité qui rendrait envieux la plupart des dirigeants mondiaux. Mais celle-ci s’est transformée en raison décisive du manque de confiance des Canadiens envers leur Premier ministre.

Dans tous les cycles électoraux, les nouveaux candidats ont l’avantage de ne pas avoir d’antécédents dans la fonction qu’ils briguent, tandis que le bilan du dirigeant en exercice peut être analysé et condamné. Parmi ceux qui cherchent à renverser un dirigeant en poste, beaucoup ont utilisé cet argument en demandant aux électeurs : « Votre situation est-elle meilleure aujourd’hui que lorsqu’ils ont accédé à leur fonction ? » Beaucoup trop d’électeurs tombent dans le piège de croire qu’élire le bon responsable résoudra tous leurs problèmes. En examinant notre propre situation, notre tendance naturelle est de demander : « Si je vote pour vous, comment allez-vous régler ce problème ? » au lieu de nous dire : « Comment ai-je fait pour en arriver là ? »

Le Canada organisera bientôt des élections générales, pendant lesquelles les citoyens devront choisir un nouveau dirigeant pour guider la nation. À l’heure actuelle, personne ne peut vraiment prévoir s’il sera issu du Parti libéral de M. Trudeau ou du Parti conservateur de l’opposition. Dans quelle mesure un nouveau chef de gouvernement fera-t-il la différence ? Le nouveau Premier ministre parviendra-t-il à apporter des changements positifs et systématiques ?

Une confiance éternelle

Ce dont le Canada a désespérément besoin de la part de ses dirigeants, comme toutes les nations du monde, c’est un appel, à la fois personnel et national, à se tourner vers les commandements et les principes énoncés par Dieu dans la Bible. Ces instructions divines mènent à la réussite, à l’abondance et à des relations solides. Le rejet continu de ces principes nous a fait vaciller collectivement et individuellement.

Les paroles d’Ésaïe, adressées à un peuple qui avait oublié son Créateur, devraient constituer un avertissement fort pour la population du Canada et celle de nombreux pays à travers le monde : « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions ; cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l’opprimé ; faites droit à l’orphelin, défendez la veuve » (Ésaïe 1 :16-17).

La Bible prophétisa une époque où les véritables principes de justice seront enseignés par un gouvernement honnête et équitable, après le retour de Jésus-Christ sur Terre et l’instauration de Son gouvernement qui dirigera l’humanité pendant mille ans (Apocalypse 20 :4). Ce gouvernement sera d’abord accueilli avec scepticisme par certains (Zacharie 14 :16-19), mais la confiance grandira au fur et à mesure que ce Dirigeant parfait enseignera à tous les peuples Son mode de vie parfait qui ne sera pas influencé par la nature versatile de l’opinion publique. Que Dieu hâte ce jour !