Pour faire une recherche avancée (rechercher des termes dans un type de publication précis), entrez les mots en suivant la syntaxe présentée dans les exemples ci-dessous :

- Harmaguédon Article de revue

- S’excuser Commentaire

- Europe Nouvelles et Prophéties

- Noël Émission

- Baptême Brochure

- Sabbat Roderick C. Meredith

- Avortement Gerald Weston

Évolution ou création: la dimension manquante

La vie a-t-elle évolué par le biais de forces aveugles de la nature ? L’Univers entier a-t-il été créé il y a 6000 ans ? Quelle est la dimension manquante de ces deux théories ?

Chapitre 1

L’enjeu le plus important

Nous vivons sur une planète remarquable. La vie abonde dans chaque recoin de notre monde, aussi bien dans les environnements les plus rudes que les plus accueillants, révélant une variété et une diversité qui semblent infinies. À notre connaissance, la Terre est unique : un îlot de vie au sein d’un Univers dépourvu de vie.

Mais quelle est l’origine de cette vie ?

Les deux réponses habituelles à cette question sont diamétralement opposées, mais leurs partisans les considèrent comme étant certaines. Une de ces réponses propose une évolution s’étalant sur des milliards d’années : l’idée que toute vie sur Terre a évolué au cours de trois à quatre milliards d’années, se transformant et se diversifiant constamment à partir d’un ancêtre unicellulaire, par le biais de processus naturels non guidés et hasardeux.

L’autre réponse est une création divine qui aurait eu lieu il y a environ 6000 ans : l’idée que le Dieu de la Bible a créé l’Univers, la Terre et tout ce qui s’y trouve, il y a seulement six millénaires.

Il serait difficile de trouver deux réponses plus opposées. Et il serait tout aussi difficile de trouver deux réponses défendues avec autant de passion, comme des certitudes absolues, par leurs partisans.

Ces deux propositions ne peuvent être justes en même temps, mais toutes deux peuvent être fausses.

Les preuves physiques qui nous entourent nous obligent-elles à croire en l’évolution ? Une compréhension littérale de la Bible oblige-t-elle à croire en une Jeune-Terre ? Certains faits échapperaient-ils aux deux camps dans ce débat ?

L’enjeu le plus important

Considérez les conséquences si l’une ou l’autre proposition était vraie. Dans le cas de l’évolution, les implications de cette théorie sont graves et ont été mises en évidence par certains de ses défenseurs les plus respectés.

Le célèbre évolutionniste George Gaylord Simpson a conclu que « l’homme est le résultat d’un processus naturel dénué d’objectif, sans intérêt pour lui-même. Il n’était pas planifié. »1 Plus récemment, Richard Dawkins, un des défenseurs les plus connus de l’évolution, a déclaré sans ambages : « Vous n’avez aucune finalité. Vous êtes ici pour propager vos gènes égoïstes. Il n’y a pas de but supérieur dans la vie. »2

Si l’évolution est vraie, un tel raisonnement en serait la conséquence naturelle. Il fut résumé sans détour par William Provine, évolutionniste populaire et professeur de biologie à l’université de Cornell :

« Permettez-moi de résumer mon point de vue sur ce que la biologie évolutive moderne nous dit haut et fort – qui est globalement l’opinion de Darwin. Il n’y a pas de dieux, pas de buts et aucune sorte de force orientée vers un but. Il n’y a pas de vie après la mort. Lorsque je mourrai, je suis absolument certain que je serai mort. C’est ma fin. Il n’y a pas de fondement ultime pour l’éthique, pas de sens ultime à la vie et pas de libre arbitre pour les humains. »3

Ces idées font leur chemin. Selon un sondage réalisé en 2016 auprès de plus de 3000 Américains, 43% des personnes interrogées estimaient que « l’évolution montre qu’aucun être vivant n’est plus important qu’un autre » et 45% sont d’accord pour dire que « l’évolution montre que les êtres humains ne sont fondamentalement pas différents des autres animaux. »4

Pourtant, selon de nombreux évolutionnistes, un taux de 45% est insuffisant et « l’évangile » de l’égalité supposée de l’homme avec les animaux doit être répandu sur toute la Terre.

Cette idée, conséquence naturelle de la pensée évolutionniste, a poussé David Barash, professeur émérite de psychologie à l’université de Washington, à soutenir que la production d’hybrides homme-chimpanzé, peut-être grâce aux techniques modernes d’édition de gènes, constitue pratiquement un impératif moral. Selon son raisonnement, il s’agit d’une « idée formidable » qui détruirait enfin « le mythe théologique le plus blessant de tous les temps : celui de la discontinuité entre les êtres humains et le reste du monde naturel », c’est-à-dire celui de la différence entre l’humanité et le monde animal. Comme l’admet le Dr Barash, des individus hybrides ainsi produits pourraient se rendre compte de leur nature grotesque et se retrouver dans un « enfer vivant », mais il note que « l’avantage ultime d’enseigner aux êtres humains leur véritable nature mériterait bien le sacrifice payé par quelques malheureux. »5

Barash est soutenu dans sa réflexion par Dawkins. Celui-ci considère la croyance selon laquelle les humains occupent une position spéciale par rapport aux animaux comme un mal moral qu’il nomme « spécisme », déclarant que c’est l’équivalent de l’apartheid. Lui aussi a pensé que la création d’un hybride homme-chimpanzé aiderait l’humanité à se débarrasser de ce qu’il considère comme des notions absurdes de la spécificité humaine.6

De telles pensées peuvent sembler extrêmes et j’admets sans problème avoir choisi cet exemple pour son caractère extrême. Pourtant, ces hommes sont très respectés et ne font que suivre la logique de l’évolution jusqu’à ses conclusions naturelles.

Lorsque la société ne voit « pas de fondement suprême pour l’éthique, pas de sens ultime à la vie et pas de libre arbitre pour les humains », est-il si irrationnel de croire que la civilisation deviendra brutale, de manière subtile ou non ? Est-il si irrationnel de soupçonner qu’en nous considérant comme de simples animaux, nous commencions à nous traiter les uns les autres comme de simples animaux ?

Certains répondront rapidement que de telles préoccupations sont irrationnelles, mais l’état actuel du discours politique mondial et le chaos croissant dans les mœurs devraient les faire réfléchir.

La crédibilité de la Bible

Les implications des théories de la « Jeune-Terre » sont tout aussi graves. Les défenseurs de ces théories insistent sur le fait que la crédibilité des Écritures et l’existence du Dieu de la Bible soient en jeu. Selon les créationnistes de la Jeune-Terre, soit la planète Terre n’a que 6000 ans (ou 10.000 ans selon certains d’entre eux), soit la Bible est fausse et ne peut donc pas être la parole de Dieu. Il s’agit là d’une affirmation très grave !

La foi de nombreuses personnes est en jeu. Beaucoup veulent croire que la Bible est vraie, mais trouveront que de telles affirmations sont difficiles à accepter. De nombreux scientifiques affirment que la Terre existe depuis 4,5 milliards d’années, près d’un million de fois plus vieille que les six millénaires défendus par les partisans de la Jeune-Terre. Si le Livre qui est au centre de leur foi est fondé sur une fiction, s’il n’est pas digne de confiance dès son premier chapitre, alors comment faire confiance aux autres affirmations qu’il contient ?

Une compréhension littérale de la Bible exige-t-elle vraiment une Jeune-Terre ? Dans l’affirmative, il faut rejeter bien davantage que la théorie de l’évolution. Si la Bible exige une telle vision de l’univers physique qui nous entoure, comme l’affirment les créationnistes de la Jeune-Terre, alors soit une grande partie des preuves scientifiques est fondamentalement erronée, soit la Bible est fondamentalement erronée.

Si la création elle-même est un témoignage contre le Créateur, personne ne peut nier que l’enjeu soit de taille. Nous ne pouvons éluder la question de savoir si la Bible enseigne la théorie de la Jeune-Terre, celle d’une Terre plus ancienne ou quelque chose d’autre.

Un examen des principales affirmations

Dans les chapitres qui suivent, nous allons examiner les principales allégations de ces deux théories : celles de l’évolution et celles du créationnisme Jeune-Terre. Nous étudierons si les preuves scientifiques soutiennent l’affirmation selon laquelle l’évolution est un fait, puis nous examinerons ce que la Bible dit vraiment au sujet de la création du monde et si elle exige une Jeune-Terre.

Quelles sont ces principales affirmations ? Par souci de clarté, définissons-les dès le départ, en commençant par l’évolution.

Il est incontestable que les animaux peuvent changer dans une certaine limite, ce que l’on appelle souvent la « microévolution ».7 Par exemple, les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques et les chiens peuvent être élevés pour « créer » de nouvelles races de chiens. En revanche, la théorie de l’évolution affirme que, sur une très longue durée, des créatures de type bactérien peuvent produire bien davantage que d’autres types de bactéries. Elles pourraient devenir des chiens, des baleines bleues, des palmiers, des aigles et même des êtres humains. En fait, tout cela à la fois.

Lorsque nous employons le mot « évolution » dans cette étude, nous faisons référence à la théorie selon laquelle des processus naturels non guidés, sans but et totalement matérialistes ont produit, à partir d’un simple organisme unicellulaire comme une bactérie, toute la vie sur Terre dans sa variété et sa complexité, au cours de milliards d’années.

Cette idée que toute vie a progressé à partir d’un ancêtre simple et unique par le biais d’une « descendance commune universelle » est alimentée principalement par la théorie avancée pour la première fois par Charles Darwin dans son livre publié en 1859 et qui a fait couler beaucoup d’encre : L’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie, ou plus simplement : L’origine des espèces.

Dans ce livre, il développa une théorie selon laquelle les processus naturels permettant d’accomplir un tel exploit seraient issus de variations aléatoires et de la sélection naturelle. Les variations aléatoires font référence aux changements qui se produisent au hasard dans la « progéniture » d’un organisme (par exemple, un bec un peu plus long ou une fourrure plus épaisse). La sélection naturelle fait référence à la manière dont ces changements sont « récompensés » ou « punis » dans leur lutte pour la survie. Les créatures qui présentent des changements aléatoires, leur permettant de mieux survivre et de se reproduire (et donc de transmettre leurs gènes à leur descendance), sont qualifiées de « sélectionnées » par la nature pour survivre. Charles Darwin envisageait ainsi une sélection naturelle agissant sur les variations aléatoires et non planifiées qui se produisent dans tous les organismes, façonnant toute la vie au fil du temps, à mesure que les changements réussis s’accumulent et transforment les populations existantes en une diversité croissante de créatures différentes.

Les idées de Darwin étaient révolutionnaires. Avant lui, le concept d’évolution ne disposait d’aucun mécanisme permettant d’expliquer comment des forces naturelles insensibles pourraient produire la variété et la complexité de la vie. Le monde a changé après Darwin. Comme Richard Dawkins l’a écrit, « c’est grâce à Darwin que l’athéisme a pu être une solution pleinement satisfaisante pour l’intellect. »8

Les idées de Charles Darwin ont débouché sur la théorie de l’évolution et elles continuent d’être le pilier central qui soutient l’ensemble de l’édifice.

Voici donc l’affirmation centrale de l’évolution : toute vie sur Terre, dans sa variété et sa complexité, a progressivement évolué au cours de milliards d’années à partir d’un ancêtre commun, simple et unicellulaire, principalement par le biais du processus de sélection naturelle agissant sur d’infimes variations aléatoires et héréditaires.9

En ce qui concerne cette affirmation, de nombreux évolutionnistes se font l’écho du biologiste Jerry Coyne : « L’évolution est un fait. Loin de jeter le doute sur le darwinisme, les données rassemblées par les scientifiques au cours des 150 dernières [années] concourent toutes à le confirmer. Elles montrent que l’évolution a eu lieu et qu’elle s’est déroulée en grande partie de la manière dont Darwin l’avait proposé, suivant les mécanismes de la sélection naturelle. »10 Nous examinerons si une telle conclusion est justifiée ou non.

À l’opposé, nous trouvons le créationnisme Jeune-Terre. L’affirmation centrale de cette idée nécessite beaucoup moins d’explications : la Bible enseigne que l’Univers, et donc la Terre ainsi que toutes les formes de vie qui s’y trouvent, a été créé il y a environ 6000 ans11 et qu’avant cela, il n’y a pas « d’histoire » de la vie ou du monde à proprement parler. Cette position est parfois décrite comme l’alternative à l’évolution. Le débat concernant les origines de la vie est souvent caractérisé par une opposition entre la croyance en l’évolution sur une Terre ancienne et la croyance en la création sur une Terre jeune.

Nous verrons si la Bible enseigne réellement le créationnisme Jeune-Terre et si ce sont vraiment les deux seules options possibles.

Où se trouve la vérité ?

Ces questions ne sont pas réservées aux religieux. Il s’agit plutôt de questions vitales pour quiconque s’intéresse à la vérité. Par exemple, Thomas Nagel, athée respecté, ne croit ni en Dieu ni en la Bible. Il n’accepte pas non plus que le monde qui nous entoure ait été créé de manière intelligente. Pourtant, lui aussi doute de la nature matérialiste de la théorie de l’évolution :

« Il est à première vue très peu plausible que la vie telle que nous la connaissons soit le résultat d’une succession d’accidents physiques associés au mécanisme de la sélection naturelle […] Mon scepticisme n’est pas fondé sur une croyance religieuse, ni sur une croyance en une alternative définie. Il s’agit simplement de la conviction que les preuves scientifiques disponibles, malgré le consensus de l’opinion scientifique, ne nous obligent pas rationnellement à nous soumettre à l’incrédulité du sens commun. »12

En fin de compte, ces questions sur l’évolution ou la création sont des questions à propos de la vérité. Les affirmations des évolutionnistes et des créationnistes de la Jeune-Terre ne peuvent pas être vraies en même temps, mais elles peuvent être fausses toutes les deux.

Dans les prochaines pages, nous allons examiner ces affirmations. Nous commencerons par l’évolution et nous examinerons si les preuves physiques établissent réellement que cette théorie est un « fait ». Ensuite, nous nous tournerons vers la Bible pour voir si elle enseigne réellement que toute la création est apparue il y a seulement 6000 ans, ou si elle enseigne quelque chose de bien différent. Enfin, nous conclurons en formulant des recommandations à l’intention de tous sur les mesures à prendre.

Chapitre 2

Ce que révèlent les fossiles

Pour beaucoup, le mot évolution évoque des images mentales de fossiles, ces restes d’anciennes formes de vie, visibles sous la forme d’os pétrifiés ou d’empreintes dans la roche. Quel enfant n’a jamais été émerveillé par le squelette reconstitué d’un tyrannosaure dans un musée et ne s’est jamais demandé quel genre de créature pouvait jadis parcourir la Terre ?

Les fossiles nous apprennent beaucoup de choses. Ils nous indiquent que le monde d’alors était très différent du nôtre à bien des égards. Les roches nous montrent une vaste ménagerie d’animaux, petits ou gigantesques, dont la plupart n’existent plus aujourd’hui. Dans le cas du tyrannosaure mentionné au paragraphe précédent, la plupart d’entre nous sont ravis que ces espèces aient disparu !

Une trace du changement et de l’évolution ?

Avant même l’époque de Darwin, les fossiles ont amené de nombreuses personnes à s’interroger sur le monde dans lequel vivaient ces créatures. Certains considèrent les fossiles comme une preuve indubitable que les animaux évoluent au fil du temps et que toutes les créatures vivantes ont des ancêtres communs.

Le fait que les fossiles établissent des points communs entre les êtres vivants est indiscutable. Si certaines similitudes entre les formes de vie passées et présentes sont évidentes (les cages thoraciques, les crânes, les morphologies, etc.), d’autres similitudes sont assez subtiles et nécessitent un examen plus approfondi.

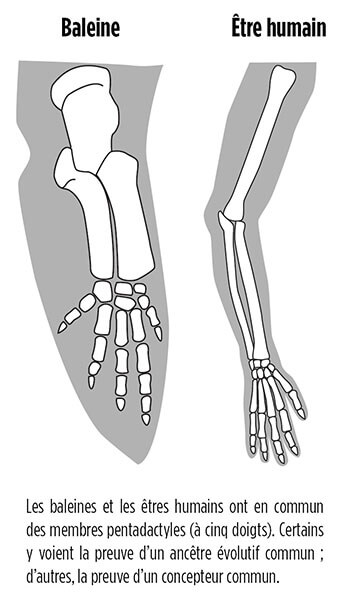

Considérons, à titre d’exemple, la nature pentadactyle (à cinq doigts) des membres de nombreux animaux. La main et le pied d’un être humain, la patte d’un crocodile et l’aile d’une chauve-souris possèdent des éléments communs, basés sur cinq os semblables à des doigts. D’autres membres sont comparables, mais plus éloignés. La structure osseuse de la nageoire d’une baleine rappelle ainsi celle de la main humaine, bien qu’un des « doigts » de la baleine ne soit qu’une simple protubérance.

Pourquoi la structure osseuse de la nageoire d’une baleine ressemble-t-elle à celle d’une main humaine ? Pour les évolution-nistes, la réponse est évi-dente : l’ascendance commune. Le fait que les êtres humains, les chauves-souris et les baleines partagent une telle caractéristique est considéré comme une preuve qu’ils ont tous évolué à partir d’un ancêtre commun possédant cette même caractéristique. Au cours de millions d’années, différentes mutations, favorisées par la sélection naturelle, ont amené les animaux à évoluer de manière à produire des résultats très différents : la main humaine, l’aile de la chauve-souris et la nageoire de la baleine.

Mais pour ceux qui croient que la vie a été créée par une force supérieure, il existe une autre réponse, tout aussi évidente : il ne s’agit pas d’un ancêtre commun, mais d’un Créateur commun.

Les évolutionnistes ont-ils raison ? Les fossiles sont-ils l’histoire, gravée dans la pierre, de l’ascension lente et progressive de la vie depuis un ancêtre commun unique jusqu’à l’immense diversité que nous observons aujourd’hui ? Les archives fossiles exigent-elles d’accepter la théorie de l’évolution ?

Bien au contraire. Dans l’ensemble, les archives fossiles vont à l’encontre de la théorie de l’évolution graduelle et progressive.

Une progression graduelle ou des bonds spectaculaires ?

En examinant l’état des archives fossiles connues à son époque, Charles Darwin reconnut le défi qu’elles représentaient pour sa théorie. Voici ce qu’il écrivit dans L’origine des espèces :

« Mais pourquoi ne trouvons-nous pas fréquemment dans la croûte terrestre les restes de ces innombrables formes de transition qui, d’après cette hypothèse, ont dû exister ? […] La géologie ne révèle assurément pas une série organique bien graduée, et c’est en cela, peut-être, que consiste l’objection la plus sérieuse qu’on puisse faire à ma théorie. Je crois que l’explication se trouve dans l’extrême insuffisance des documents géologiques. »1

Si la vie a débuté il y a des milliards d’années, à partir de quelque chose ressemblant à une bactérie, se transformant lentement et progressivement – par le biais de mutations continues, cumulatives et minuscules – pour devenir la merveilleuse diversité d’organismes que nous observons aujourd’hui, alors Darwin comprenait que les archives fossiles devraient fournir d’abondantes preuves de cette évolution. La croûte terrestre devrait regorger de formes transitoires.

À l’époque de Darwin, il était clair que les archives fossiles ne contenaient pas l’abondance de fossiles de transition que sa théorie nécessitait. Il espérait que des fossiles soient découverts au fur et à mesure, apportant la preuve d’une « série organique bien graduée », un spectre lisse de formes animales présentant de petites différences transitoires entre elles, qui serait également révélée comme étant la « norme ». Cela n’a pas été le cas.

Dans un passage souvent cité, mais rarement placé dans son contexte, le paléontologue Stephen Jay Gould, aujourd’hui décédé, s’inquiéta de l’attitude de ses collègues à l’égard des archives fossiles et de leur réticence générale à admettre ce qui était évident dans les roches (c’est nous qui accentuons) :

« L’extrême rareté des formes transitoires dans les archives fossiles reste le secret de fabrication de la paléontologie. Les arbres évolutifs qui ornent nos manuels ne contiennent des données qu’aux extrémités et aux nœuds de leurs branches ; le reste n’est que des déductions, aussi raisonnables soient-elles, et non des preuves fossiles […]

L’argument de Darwin [disant que les archives fossiles sont incomplètes] continue d’être l’échappatoire préférée de la plupart des paléontologues face à l’embarras d’une histoire qui semble montrer si peu de choses directement liées à l’évolution. En exposant ses racines culturelles et méthodologiques, je ne souhaite en aucun cas remettre en cause la validité potentielle du gradualisme (car tous les points de vue généraux ont des racines similaires). Je souhaite seulement souligner qu’il n’a jamais été “observé” dans les roches. »2

Il convient de préciser que Gould croyait fermement en l’évolution, y compris au rôle moteur de la sélection naturelle, et qu’il avait sa propre théorie pour expliquer la raison pour laquelle il existe des lacunes abondantes et spectaculaires dans les archives fossiles, en contradiction avec la doctrine darwinienne du gradualisme. Il a également été très critiqué pour les « munitions » que ses observations honnêtes ont fournies aux créationnistes et autres opposants de Darwin. De son propre aveu, cette situation l’a laissé un peu « amer ».3

Au cours des années écoulées depuis l’évaluation honnête du registre fossile par le Dr Gould, la situation ne s’est guère améliorée, comme l’a fait remarquer l’anthropologue Jeffrey Schwartz :

« Nous sommes toujours dans l’ignorance de l’origine de la plupart des grands groupes d’organismes. Ils apparaissent dans les archives fossiles tout comme Athéna est sortie de la tête de Zeus : épanouis et prêts à se mettre à l’œuvre, en contradiction avec la représentation de Darwin selon laquelle l’évolution résulte de l’accumulation progressive d’innombrables variations infinitésimales. »4

Tout comme Stephen Jay Gould, le Dr Schwartz proposa une explication aux lacunes des archives fossiles (“l’équilibre ponctué” pour Gould, “les mutations du gène Hox” pour Schwartz). Il semble que de nombreux évolutionnistes ne reconnaissent publiquement les preuves contre la théorie darwinienne que lorsqu’ils ont une idée alternative pour la remplacer. Ce phénomène se produit si régulièrement que Casey Luskin, auteur spécialisé dans l’évolution et le design intelligent, lui a donné un nom : « confessions rétroactives de l’ignorance. » Bien qu’aucune théorie n’ait acquis une fraction de la réputation de plausibilité rationnelle de l’évolution darwinienne, les preuves fossiles ne cessent d’éroder la théorie de Darwin plutôt que de la confirmer. Si les faits ne confirment pas la théorie, dans quelle mesure celle-ci est-elle vraiment plausible ?

Le biochimiste Michael Denton résuma ainsi l’impact de l’absence de formes transitoires abondantes dans les archives fossiles :

« Comme nous le rappelle Steven Stanley dans son récent livre Macro-évolution, l’image globale de la vie sur Terre est à tel point discontinue, les fossés entre les types tellement évidents, que si nos connaissances en biologie s’arrêtaient aux espèces actuellement existantes, “nous devrions nous demander si la doctrine de l’évolution n’est pas autre chose qu’une hypothèse excessive”. Sans formes transitoires pour combler les énormes fossés qui séparent les espèces et les groupes d’organismes existants, on ne pourrait pas vraiment envisager le concept d’évolution comme une hypothèse scientifique. »5

Certains fossiles découverts pourraient sans doute être qualifiés de « formes transitionnelles » car leur apparence suggère qu’ils pourraient se situer le long d’une hypothétique séquence de développement. Les paléontologues vantent souvent les reconstructions théoriques de l’évolution des baleines (depuis un ancien mammifère terrestre appelé pakicetus jusqu’aux baleines actuelles, en passant par plusieurs formes transitoires hypothétiques comme l’ambulocetus et le dorudon, qui vivent dans l’eau), ou encore de celle des chevaux (une séquence de plusieurs animaux théoriquement apparentés, depuis l’eohippus de la taille d’un chien jusqu’au cheval moderne). Ces modèles et d’autres figurent souvent dans les manuels consacrés à l’évolution.

Cependant, la raison pour laquelle ces exemples hypothétiques de « transitions » sont si fréquents dans les manuels est qu’ils constituent les rares exceptions à la règle. Dans les archives fossiles, ce sont les grandes lacunes qui sont la règle et non les « transitions » harmonieuses. Même en acceptant la chronologie standard de la vie sur Terre en millions et en milliards d’années, il faudrait considérer les archives fossiles comme de longues périodes au cours desquelles les animaux n’ont pas changé de manière perceptible. Plutôt qu’un changement progressif, les archives fossiles décrivent des formes radicalement différentes qui sont soudainement « apparues » sans précurseurs évolutifs suffisants ou qui ne correspondent pas aux formes « transitoires » attendues pour combler les lacunes entre les types de créatures.

Les quelques reconstructions hypothétiques de lignées fossiles et les collections de formes transitionnelles ne peuvent tout simplement pas l’emporter sur les preuves incriminantes des grands vides dans les archives fossiles, là où il ne devrait pas y en avoir.

Comme l’a écrit le philosophe des sciences David Berlinski en réponse à ceux qui critiquaient son analyse raisonnée de l’absence de preuves soutenant le darwinisme :

« Dans mon essai, je n’ai pas dit que les archives fossiles ne contenaient aucune forme intermédiaire ; c’est une affirmation ridicule. Ce que j’ai dit, c’est qu’il y a des lacunes dans le cimetière des fossiles, des endroits où il devrait y avoir des formes intermédiaires mais où il n’y a rien à la place […] C’est simplement un fait. La théorie de Darwin et les archives fossiles sont en conflit. Il peut y avoir d’excellentes raisons à ce conflit. Avec le temps, un artefact pourrait se révéler en être une [c.-à-d. une forme intermédiaire]. Mais il n’y a rien à gagner à penser que ce fait évident n’en soit pas un […]

Qu’il y ait des endroits où les lacunes sont comblées est intéressant, mais non pertinent. Ce sont les lacunes qui sont cruciales. »6

En bref, vous pouvez prétendre que les archives fossiles sont le récit d’une évolution graduelle, mais les roches continuent de témoigner contre vous.

Le mystère de l’explosion cambrienne

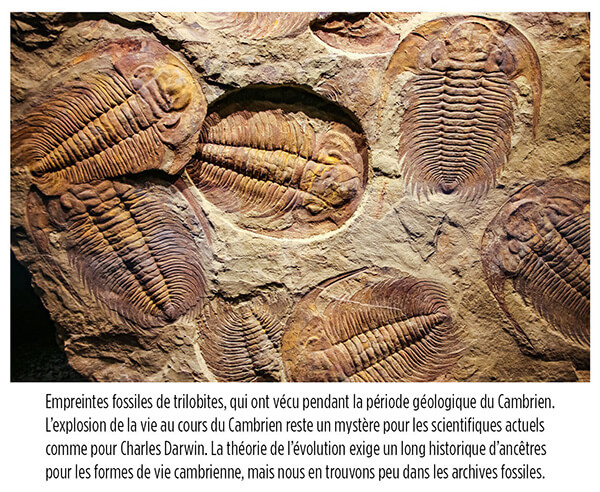

Aucune « lacune » ne nuit autant à la crédibilité de l’évolution darwinienne que la plus ancienne de toutes : le vide virtuel de vie animale qui précède la période remarquable connue sous le nom d’explosion cambrienne. Datée, selon les mesures traditionnelles, d’environ 500 millions d’années, l’explosion cambrienne est une période du registre fossile au cours de laquelle, apparemment sans crier gare, est apparue soudainement une abondance de formes de vie dont les supposés « ancêtres évolutifs », s’ils ont existé, n’ont laissé pratiquement aucune trace.

Les fossiles de l’explosion cambrienne contiennent des exemples de deux tiers de tous les plans corporels animaux existant actuellement dans le monde, mais les archives fossiles ne montrent aucun précurseur significatif.

L’apparition soudaine d’animaux évolués dans les archives fossiles de l’ère cambrienne a troublé Charles Darwin, qui l’a d’ailleurs honnêtement déclaré dans son ouvrage L’origine des espèces. Sa théorie prévoyait que cette grande diversité d’animaux nouveaux et exotiques trouvés dans les fossiles cambriens devrait posséder un plus grand nombre d’ancêtres également présents dans les archives fossiles. Or, à quelques rares exceptions près, ils sont absents. Pourquoi ? Darwin n’avait pas la réponse, mais il était conscient de son dilemme :

« Pourquoi ne trouvons-nous pas des dépôts riches en fossiles appartenant à ces périodes primitives ? C’est là une question à laquelle je ne peux faire aucune réponse satisfaisante […] Néanmoins, la difficulté d’expliquer par de bonnes raisons l’absence de vastes assises de couches fossilifères au-dessous des formations du système cambrien supérieur reste très grande. »7

Environ 160 ans plus tard, l’événement cambrien est toujours aussi contrariant. Comme le résuma la prestigieuse revue Science, « la grande énigme de l’explosion cambrienne doit certainement être considérée comme un des mystères les plus importants de la biologie de l’évolution ».8

L’évolution ne peut tolérer que des animaux complexes et pleinement développés sortent de « nulle part ». Pourtant, ils sortent bien de nulle part. Certes, les archives géologiques contiennent des fossiles antérieurs à l’explosion cambrienne, mais, pour reprendre les mots de Berlinski, bien que ce soit intéressant, ce n’est pas pertinent. Ce qui est crucial, c’est l’absence remarquable du type de fossiles auxquels nous devrions nous attendre selon la théorie de l’évolution.

En mettant en perspective les vœux pieux et les reconstructions hypothétiques de l’évolution des baleines ou des chevaux, nous constatons que les fossiles ne constituent pas un témoignage convaincant de transitions harmonieuses entre le passé ancien et le monde moderne. Ils sont plutôt un bilan révélateur des lacunes non comblées, d’énormes vides dans lesquels nous devrions trouver une abondance de fossiles démontrant ces transitions évolutives. Mais, à de très rares exceptions près, ils sont significativement plus absents que présents.

Soit les fossiles sont extrêmement timides, soit la théorie qui prédit leur existence est tout simplement erronée.

“L’objection la plus sérieuse” ?

Les archives fossiles auraient pu contribuer à établir la plausibilité de l’accumulation graduelle des petits changements exigés par la théorie de Darwin. Cela n’aurait pas suffi à prouver le bien-fondé de l’évolution. Mais si les roches avaient « coopéré », elles auraient pu apporter un grand soutien à cette théorie. Au lieu de cela, près de 160 ans après que Charles Darwin l’ait décrite, les archives fossiles restent « l’objection la plus sérieuse qu’on puisse faire à [sa] théorie ».

Est-ce vraiment le cas ? Existe-t-il des objections encore plus importantes à sa théorie et à l’évolution naturaliste – des objections que Darwin n’aurait jamais pu imaginer compte tenu de l’état des avancées scientifiques de son époque ?

Il y effectivement des objections encore plus sérieuses. Nous les examinerons au chapitre suivant.

Chapitre 3

La preuve par les yeux

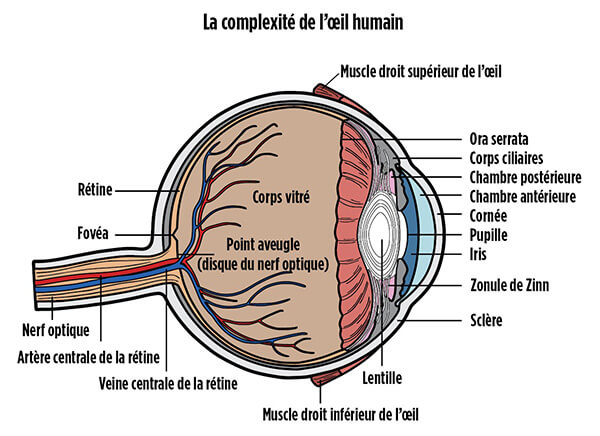

Bien plus que les ossements desséchés de l’Antiquité, c’est la collection déconcertante d’êtres vivants autour de nous qui constitue la preuve la plus facilement accessible contre la théorie de l’évolution. L’appareil vivant et les organes complexes que nous voyons aujourd’hui dans le corps des créatures vivantes semblent défier toute tentative d’explication par des moyens purement mécaniques et aveugles. Comment un organe complexe et coordonné comme l’œil a-t-il pu se « développer » au fil du temps sans l’intervention d’un concepteur ? Comment des structures intégrées et avancées telles que le poumon aviaire pourraient-elles simplement « s’assembler » sans avoir été intelligemment planifiées et conçues ? Nous nous posons facilement de telles questions et Charles Darwin lui-même se les posa. Darwin écrivit dans le chapitre intitulé « Organes très parfaits et très complexes » :

« Il semble absurde au possible, je le reconnais, de supposer que la sélection naturelle ait pu former l’œil avec toutes les inimitables dispositions qui permettent d’ajuster le foyer à diverses distances, d’admettre une quantité variable de lumière et de corriger les aberrations sphériques et chromatiques. »1

Cependant, son commentaire ne doit pas être pris hors contexte, suggérant qu’il pensait que l’œil ne pouvait pas évoluer. Voici ce qu’il écrivit ensuite :

« La raison nous dit que si, comme cela est certainement le cas, on peut démontrer qu’il existe de nombreuses gradations entre un œil simple et imparfait et un œil complexe et parfait, chacune de ces gradations étant avantageuse à l’être qui la possède ; que si, en outre, l’œil varie quelquefois et que ces variations sont transmissibles par hérédité, ce qui est également le cas ; que si, enfin, ces variations sont utiles à un animal dans les conditions changeantes et son existence, la difficulté d’admettre qu’un œil complexe et parfait a pu être produit par la sélection naturelle, bien qu’insurmontable pour notre imagination, n’attaque en rien notre théorie. »2

Cette croyance est au cœur de la théorie de l’évolution : des structures fonctionnelles, utiles et extrêmement complexes, telles que l’œil humain, pourraient être « créées » par de minuscules incréments non guidés et non planifiés sur de longues périodes.

Darwin chercha non seulement à rendre possibles ces scénarios impossibles, mais aussi à ce qu’ils soient considérés comme acquis. Il pensait qu’il pouvait en être ainsi et les évolutionnistes affirment souvent qu’il n’y a pas de place au doute. Est-ce vraiment le cas ?

Parmi les créatures vivantes de notre monde, un nombre considérable d’organes et d’autres systèmes fonctionnels pourraient correspondre à la description de Darwin qui les qualifia de structures « très parfaites et très complexes ». Les incroyables tentacules de la pieuvre, la chambre d’explosion du coléoptère bombardier, le remarquable poumon aviaire… Ces exemples pourraient être multipliés à l’infini, mais concentrons-nous sur l’œil pour illustrer notre propos.

La fable de l’évolution de l’œil

Cet exemple est remarquable. Quiconque réfléchit à sa fonction ne peut manquer de s’étonner des remarquables capacités de « l’œil-caméra » dont dispose l’être humain. Nous nous limiterons à un résumé extrêmement bref du fonctionnement de l’œil, mais cela suffira amplement pour atteindre notre objectif.

La lumière pénètre par la cornée, qui protège l’œil et aide à focaliser la lumière, puis elle traverse l’iris et la pupille qui en font varier l’exposition. Enfin, le cristallin change organiquement de forme pour parfaire la focalisation de la lumière. Chacun de ces éléments fonctionne au sein d’un système coordonné, « intelligent » et automatique qui s’ajuste dans les moindres détails, à des vitesses très rapides, afin de focaliser avec précision une image sur la rétine. Une cascade de réactions chimiques s’enclenche alors, produisant des signaux électriques envoyés par le nerf optique au cerveau qui, à son tour, les décode et les transforme en informations visuelles détaillées. Ce processus a lieu en permanence, même si le paysage devant vous est en mouvement constant (y compris le texte que vous lisez actuellement), changeant d’un instant à l’autre.

Peut-être parce que Darwin lui-même mentionna l’œil comme un défi pouvant être relevé par sa théorie, cet organe remarquable a été un des sujets d’étude favoris des évolutionnistes cherchant à prouver que la sélection naturelle et la variation aléatoire peuvent vaincre les obstacles et surmonter tous les doutes. Richard Dawkins a décrit à maintes reprises un hypothétique parcours évolutif selon lequel l’œil humain aurait pu se développer à partir d’une simple cellule sensible à la lumière. De nombreuses vidéos cherchant à expliquer sa théorie sont disponibles sur YouTube, mais pour ceux qui sont intéressés par les détails, il est difficile de faire mieux que son explication approfondie dans le cinquième chapitre de son livre Escalader le mont Improbable (Climbing Mount Improbable). Enrichi par des illustrations et par l’éloquence caractéristique de Dawkins, son récit est pratiquement la référence absolue de la théorie de l’évolution de l’œil.

Cependant, la vérité dépend des faits, pas de l’éloquence. Même le pire des mensonges peut être bien raconté.

Pour ceux qui n’ont pas le temps de lire la longue explication de Dawkins sur la façon dont des cellules simples, photosensibles (sensibles à la lumière), auraient pu évoluer au fil du temps pour former l’œil humain complexe, le biologiste Jerry Coyne en propose un résumé dans son livre populaire intitulé Évolution : les preuves.

« Une succession plausible de changements de ce type commence avec de simples oculaires faits de pigments photo-sensibles, comme on en trouve chez les vers plats. La peau se replie ensuite vers l’intérieur pour former un creux qui protège l’oculaire et lui permet de mieux situer les sources de lumière dans l’espace – les patelles (ou chapeaux chinois) ont des yeux de ce genre. Chez le Nautilus pompilius, on trouve un orifice qui s’est rétréci pour produire une meilleure image, tandis que chez le ver des sables cette ouverture est recouverte d’une protection transparente. Chez les ormeaux, une partie du liquide oculaire a coagulé pour former une lentille qui permet de concentrer la lumière, alors que, chez de nombreux mammifères, les muscles adjacents ont été recrutés pour bouger la lentille et changer son focus. L’évolution de la rétine, du nerf optique et du reste découle naturellement de la sélection. Chaque étape de cette hypothétique série de “transitions” rend son porteur un peu plus adapté, dans la mesure où elle permet à l’œil de capter plus de lumière et de former de meilleures images, deux capacités qui favorisent la survie et la reproduction. Chaque étape de ce processus est plausible, puisqu’on en trouve un exemple dans les yeux d’autres espèces. Cet enchaînement débouche au final sur un œil aussi complexe qu’un appareil photo, dont l’évolution adaptative semblait pourtant impossible de prime abord. Ainsi, la complexité de l’œil final peut être décomposée en une série de petites étapes adaptatives. »3

En tout cas, c’est ce qui est généralement raconté.

Cela pourrait-il vraiment se produire ?

Ce scénario est fréquent, mais la question qui en découle l’est beaucoup moins : cela pourrait-il vraiment se produire ?

Un des problèmes de ce scénario, tel qu’il est généralement raconté, est que les petites étapes décrites comme étant simples sont, en réalité, des étapes bien plus complexes. Fondamentalement, les changements à prendre en compte se situent au niveau génétique : la programmation au sein de l’ADN et ses mécanismes de régulation que les cellules d’un organisme utilisent pour construire les différentes parties de l’œil. Nous examinerons la structure de la cellule et de sa programmation moléculaire au chapitre suivant. Pour l’instant, il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin pour se rendre compte des problèmes posés par la fable de « l’évolution de l’œil ».

Nous devrions nous poser la question suivante : à quel point certains de ces soi-disant « petits pas » sont-ils petits ? Par exemple, quels types de changements structurels ont été nécessaires dans le tissu situé sous les points photosensibles pour amorcer l’indentation (ou le renfoncement) qui deviendra la cavité oculaire ? Pourquoi cette indentation était-elle ainsi localisée dans la zone de ces cellules ? Quels sont les changements qui l’ont amenée à s’enfoncer et à prendre la forme d’une cuvette ?

Les questions sur ce scénario se multiplient rapidement. Comment l’ensemble des nerfs et des réseaux nerveux s’est-il modifié pour communiquer des informations plus sophistiquées ? De quelle manière la rétine en développement a-t-elle dû être remodelée pour recevoir des images plus complexes ?4 Les rétines telles que celles des humains effectuent un prétraitement de l’image avant de l’envoyer au cerveau. Quelles étapes ont été nécessaires pour permettre cela ? Au sein du cerveau lui-même, quelles fonctions et quelles voies neuronales ont dû se développer pour commencer à traiter des images plus détaillées et les convertir en réponses ?

Pourquoi le mucus transparent de la cavité oculaire en formation se serait-il épaissi près de l’ouverture minuscule chez la descendance mutante ? Quelles sortes de structures se forment pour maintenir cette différence de densité ? Comment sont-elles apparues ? Si la lentille se forme à partir d’un cache placé sur l’ouverture, comment s’est-elle développée ? Quelle machinerie cellulaire a dû être inventée pour produire une telle substance à cet endroit précis ? Quelles sont les caractéristiques biomécaniques innovantes qui ont permis d’améliorer la lentille ? Est-il raisonnable de penser que ces caractéristiques représentent un « petit » changement ?

En étudiant les structures oculaires de divers animaux, les scientifiques se sont rendu compte que beaucoup de ces « étapes » ne seraient pas de petites évolutions, mais des bonds gigantesques qui auraient nécessité des changements physiologiques sophistiqués et coordonnés. À elle seule, l’étude du cristallin montre qu’il s’agit d’une structure remarquablement compliquée et finement ajustée, composée de nombreuses parties, dont la construction implique de multiples détails régis et coordonnés par une multitude de mécanismes et de régulateurs génétiques.5 Il est facile de déclarer que le développement de ces structures se produit par « petites étapes adaptatives », mais les faits ne sont pas de cet avis.

Ces complications sont régulièrement ignorées dans le récit des évolutionnistes, ou passées sous silence comme dans le scénario cité précédemment, comme si le simple fait de mentionner les mots « sélection naturelle » rendait soudainement l’hypothèse crédible.

Songez au point suivant : aucune de ces étapes, petite ou grande, ne peut se produire de manière isolée. Par exemple, aucune amélioration du pouvoir de focalisation n’est un avantage pour la survie si les cellules photosensibles ne sont pas biochimiquement prêtes à recevoir une meilleure image. Il n’y a aucun avantage à obtenir une image plus nette sans un système nerveux capable de communiquer une image de meilleure qualité au cerveau. De même, il n’y a aucun avantage si le cerveau n’a pas développé les systèmes nécessaires pour traiter cette meilleure image. De multiples systèmes dans le cerveau humain traitent les images en analysant les formes, les couleurs, les mouvements et bien d’autres facteurs. En l’absence de systèmes de soutien, la sélection naturelle ne peut « récompenser » l’avantage d’une image plus nette. En fait, les mécanismes de mise au point réduisent généralement la quantité de lumière qui pénètre dans l’œil, ce qui peut même être négatif pour l’organisme, à moins que le système nerveux soit déjà préparé à traiter des images plus détaillées. Dans ce cas, la sélection naturelle irait à l’encontre d’une telle « amélioration ». Or, il n’y a aucune raison pour que le cerveau augmente ses capacités de traitement d’images s’il n’y a pas déjà des images de meilleure qualité prêtes à être traitées.

L’ensemble du système (qui est bien plus complexe que ce que nous venons de décrire) doit évoluer de concert pour être bénéfique. La « fable de l’évolution de l’œil » ne veut surtout pas présenter un système compliqué, interconnecté et interdépendant, évoluant de manière multiforme et coordonnée. Au contraire, cette fable est présentée comme celle d’un « randonneur solitaire », se frayant un chemin sur un petit sentier de montagne, un pas après l’autre, alors qu’il faudrait en réalité disposer d’un assaut coordonné à plusieurs contre une falaise à pic, travaillant en unité, planifiant chaque étape du parcours et arrivant bien préparés au pied de la falaise.

Mais ce genre de scénario réaliste n’est pas le genre d’histoire que l’évolution est autorisée à raconter, car cela ne soutient pas le récit d’une accumulation graduelle et non planifiée de changements infimes, à peine perceptibles.

Lorsque le premier scénario est examiné comme il devrait l’être par un scientifique qui se focaliserait sur des détails réalistes et irréfutables confirmant ce qui doit réellement se produire et qui n’accepterait pas avec complaisance de vagues déclarations masquant ces détails complexes mais essentiels, alors ce scénario apparaît pour ce qu’il est vraiment : une fable. Autrement dit, un récit imaginaire selon lequel tout ce qui doit se produire d’une manière particulière pour atteindre le résultat souhaité se produit exactement comme souhaité. La seule « preuve » disponible est qu’il est possible d’imaginer une voie évolutive pour l’œil, mais en ignorant des détails essentiels. Une fois ces détails pris en compte, le fantasme commence rapidement à s’estomper, comme tous les fantasmes.

L’imagination n’est pas une preuve. Elle ne peut pas nous dire si les événements imaginés se sont réellement produits, ni même s’ils sont possibles. Or, tout porte à croire que ce n’est pas le cas.6

Des moments d’honnêteté

Lorsque leur public se restreint, les évolutionnistes sont souvent beaucoup plus directs les uns envers les autres. Dans leur article de 2006 pour la New York Review of Books, les auteurs Israël Rosenfield et Edward Ziff, favorables à la théorie de l’évolution, ont écrit :

« La faiblesse de la théorie darwinienne – dont se sont emparés les critiques laïcs de la théorie évolutionniste – est son incapacité à expliquer comment le gène détermine les caractéristiques observables de l’organisme. D’un point de vue évolutionniste, comment des organes complexes tels que les yeux, les bras ou les ailes peuvent-ils évoluer sur de longues périodes ? Qu’en est-il des formes intermédiaires ? »7

Rosenfield et Ziff admettent que la théorie de l’évolution ne parvient pas à expliquer le développement d’organes complexes. Ils poursuivent :

« En ce qui concerne l’œil humain, par exemple : comment est-il possible que les différentes parties d’un œil évoluent simultanément – le cristallin, l’iris, la rétine, ainsi que les vaisseaux sanguins nécessaires à l’alimentation de l’œil en oxygène et en nutriments, puis les nerfs qui doivent recevoir les signaux de la rétine et les envoyer aux muscles de l’œil ? Ces systèmes nerveux et vasculaires précis pourraient-ils être créés par des changements aléatoires graduels dans les gènes sur de longues périodes, comme Darwin l’a prétendu ? »8

Ils soulignent ensuite que les mêmes préoccupations s’appliquent à l’évolution des organes complexes en général : la nécessité de faire évoluer non seulement « des bras, des jambes et des yeux qui fonctionnent », mais aussi l’ensemble des systèmes intégrés nécessaires à leur fonctionnement, tels que les os et les muscles, les réseaux vasculaires transportant le sang et les systèmes nerveux communiquant des signaux.

Les défis systémiques soulignés par Rosenfield et Ziff correspondent exactement aux situations complexes ignorées dans les fables sur l’évolution des organes, comme nous l’avons noté plus haut.9

La réponse à ces questions est tout aussi vague qu’à l’époque de Darwin. Si aucune réponse n’est connue, si tout ce dont nous disposons sont des histoires à présenter comme des preuves, alors comment tant de personnes intelligentes peuvent-elles être aussi convaincues ? Comment tant de gens peuvent-ils considérer qu’un récit imaginaire, sans aucune preuve claire que cela se soit produit ni même que cela puisse se produire, soit une preuve suffisante pour déclarer que l’évolution de l’œil est un fait absolu ?

Un frisson bien justifié

Dans une lettre adressée à son ami Asa Gray, botaniste à Harvard, Charles Darwin résuma avec concision ses craintes et ses espoirs concernant sa théorie à propos de l’organe merveilleux qu’est l’œil : « Jusqu’à ce jour, l’œil me donne un frisson froid, mais lorsque je pense aux fines gradations connues, ma raison me dit que je devrais vaincre ce frisson froid. »10

Pourtant, après 160 ans de recherche, depuis que Darwin exprima ses inquiétudes au sujet d’organes tels que l’œil, de nombreux scientifiques favorables à l’évolution expriment les mêmes inquiétudes dans leurs moments d’honnêteté.

Il semble que son instinct de frissonner ait été le bon.

Personne ne peut raisonnablement prétendre que ces histoires sans fondement constituent des preuves suffisantes pour déclarer que l’évolution est un « fait ». Elles sont une preuve pour l’évolution au même titre qu’un personnage vêtu de rouge et descendant dans une cheminée est une preuve de l’origine des cadeaux de Noël.

Cependant, la preuve du statut de l’évolution en tant que « fait » de la nature est peut-être plus profonde que la chair et les os dont nous avons parlé jusqu’à présent. Des années après la publication de la théorie de Charles Darwin, les mécanismes moléculaires de la génétique ont été découverts et notre vision de sa théorie (et de la vie) n’a plus jamais été la même. Dans notre évaluation de l’affirmation centrale de l’évolution, tournons-nous à présent vers le domaine où l’évolution pourrait vraiment se produire, dans l’éventualité où elle existe : le domaine microscopique de la cellule.

Chapitre 4

L’univers de la cellule

La science moderne a accès à des domaines de la vie que les biologistes de l’époque de Darwin pouvaient seulement imaginer en rêve. La cellule vivante individuelle, la plus petite unité de vie, s’est désormais ouverte à nous. Depuis les organismes unicellulaires, comme les bactéries, jusqu’aux êtres vivants composés de milliards de cellules différentes, comme les êtres humains, les mécanismes de la vie dans ces mondes microscopiques sont la clé de la compréhension des phénomènes que Charles Darwin cherchait à expliquer.

Si l’évolution existe, alors elle doit avoir lieu dans le monde biochimique à l’intérieur de la cellule. L’identité et la nature même d’un organisme proviennent des processus qui se déroulent à l’intérieur de ses cellules. Pour qu’une créature produise quelque chose d’innovant (une nouvelle variation aléatoire que la sélection naturelle peut “récompenser”, en créant éventuellement des ailes, des yeux ou des poumons et en faisant progresser l’évolution), l’origine de ce changement doit se situer à l’intérieur de la cellule.

Comment se construit la vie ?

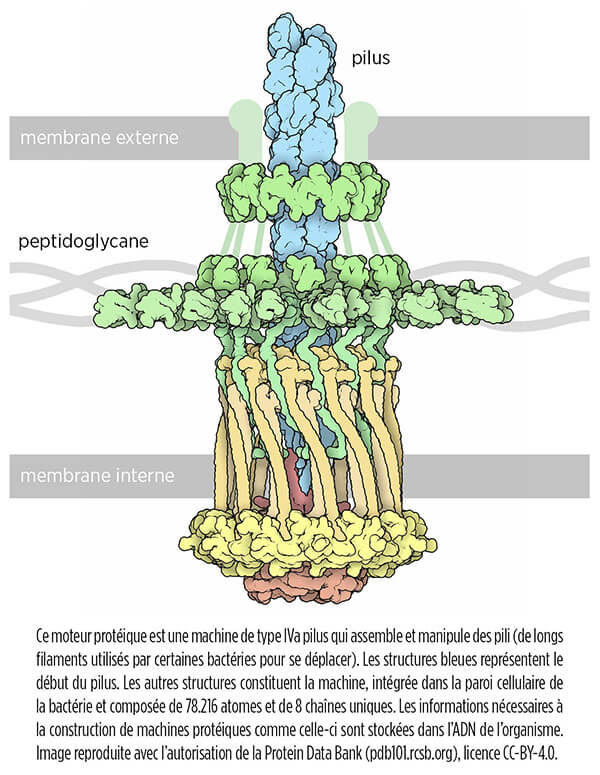

Nous ne disposons pas de l’espace nécessaire pour offrir une description détaillée du fonctionnement interne et moléculaire de la cellule, mais nous pouvons proposer un résumé qui suffira pour nos besoins. Les composants qui nous intéressent sont les suivants : les protéines, l’ADN et l’ARN.

Les protéines : ces molécules souvent massives sont les bêtes de somme de la cellule. Elles sont composées de sous-unités plus petites, 20 composés moléculaires appelés acides aminés. Ces acides aminés sont assemblés en longues chaînes, de la même manière que les 26 lettres de l’alphabet français sont assemblées en mots spécifiques, sauf que les chaînes d’acides aminés peuvent être beaucoup plus longues que n’importe quel mot dans quelque langue que ce soit. La plus grande protéine humaine, la titine, est une séquence d’environ 30.000 acides aminés, tandis que la protéine humaine la plus courante, le collagène, est formée d’une chaîne d’environ 1050 acides aminés.

Lorsque ces séquences d’acides aminés sont assemblées dans la cellule, elles se plient et se tordent à la manière d’un origami pour prendre des formes spécifiques et complexes. Ces formes confèrent aux différents types de protéines leur capacité fonctionnelle à agir comme des robots virtuels qui peuvent couper, déplacer, remodeler, capturer, examiner et assembler d’autres molécules, y compris d’autres protéines. Certaines protéines accomplissent peu de choses seules, mais elles travaillent avec d’autres protéines pour accomplir des tâches plus importantes, en tant que système complexe unifié.

Les plans de ces merveilles moléculaires sont stockés dans l’ADN.

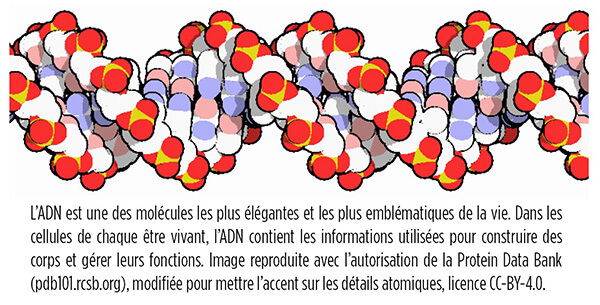

L’ADN : abréviation d’acide désoxyribonucléique, l’ADN est le matériel génétique qui sert de plan pour la construction de toutes les protéines d’un organisme ; autrement dit, il contient les instructions pour vous construire.

L’ADN est une molécule étonnamment élégante et ingénieuse, ressemblant un peu à une échelle en colimaçon, dont les barreaux sont composés de sucres et de phosphates. Les échelons qui relient les côtés sont appelés bases azotées (ou paires de bases) : soit une paire d’adénine (A) et de thymine (T), soit une paire de cytosine (C) et de guanine (G). Ainsi, en se déplaçant le long d’un côté d’une molécule d’ADN, on rencontre une séquence de ces quatre bases.

Tout comme une séquence de 1 et de 0 d’un code informatique stocke les informations nécessaires à la programmation de l’ordinateur, la séquence des bases A, C, G et T dans le brin d’ADN est le code qui stocke les informations biologiques de la cellule. Dans le cas de l’ADN, la séquence code l’information pour les différents acides aminés utilisés pour construire les protéines. Par exemple, en code informatique ASCII binaire, la séquence 01100011 01101000 01100001 01110100 code le mot français « chat ». De même, dans l’ADN, la séquence CAGAAGCCA code les informations nécessaires à la machinerie cellulaire pour produire la chaîne d’acides aminés glutamine-lysine-proline.

Toutes les protéines sont construites sur la base des modèles codés dans l’ADN. Les processus biochimiques qui lisent et manipulent l’ADN relèvent donc du traitement de l’information, à l’instar des logiciels informatiques. Comme l’explique le chimiste biophysicien Peter Wills, « l’informatique biologique moléculaire basée sur l’ADN contrôle pour ainsi dire, voire “dirige”, toute la panoplie des événements biochimiques qui se produisent dans les cellules ».1

Le code de l’ADN est souvent appelé « information génétique » et les parties du brin d’ADN qui codent les informations à des fins particulières sont appelées « gènes ». Les gènes individuels constituent les unités fondamentales de programmation des fonctions biologiques et leur longueur peut varier considérablement. Par exemple, les gènes humains individuels intégrés dans l’ADN peuvent avoir une taille comprise entre 1000 et 38.000 bases azotées.2 Les informations stockées dans plusieurs gènes sont souvent utilisées conjointement pour construire une structure. Par exemple, l’œil humain nécessite l’utilisation d’au moins 94 gènes différents.3

L’ARN : abréviation d’acide ribonucléique, l’ARN est capable de transporter les mêmes informations que l’ADN. En bref, l’ARN est utilisé pour transmettre les instructions de construction des protéines contenues dans l’ADN, en les copiant et en les transportant au dehors du noyau, où l’appareil moléculaire attend d’assembler de nouvelles protéines.4

Ce processus, au cours duquel l’information stockée dans l’ADN est copiée par l’ARN puis utilisée pour assembler les protéines, est appelé le « dogme central » de la biologie moléculaire. Il est attribué à Francis Crick, un des codécouvreurs de la structure de l’ADN.

C’est l’information codée dans l’ADN qui est utilisée pour fabriquer les protéines qui construisent les organismes, qui vous construisent, et c’est l’information codée dans l’ADN qui est transmise des parents vers les enfants.5 C’est ainsi que la vie fonctionne et qu’elle se perpétue de génération en génération. Avec une compréhension de base de ce système étonnant, nous sommes prêts à répondre à la question qui nous occupe : ce que nous avons appris sur la vie au niveau le plus élémentaire démontre-t-il que l’affirmation centrale de l’évolution, c’est-à-dire que les bactéries peuvent devenir des baleines bleues, est bien un « fait » ?

Du flou au concret

Certes, une grande partie du flou qui a dominé notre discussion sur l’évolution jusqu’à présent devient très spécifique lorsque nous arrivons au niveau de la génétique.

En examinant la cellule, nous constatons que les « variations aléatoires » de Darwin signifient que l’information utilisée pour construire l’organisme a changé, autrement dit que l’ADN a changé. En effet, l’ADN subit de nombreux changements aléatoires. Si, dans l’ensemble, la machinerie protéique dont dispose la cellule pour corriger les erreurs de copie de l’ADN est remarquable (en moyenne, un seul changement sur cent millions de nucléotides pour chaque génération de la cellule)6, nous savons également que des erreurs se produisent. Les nucléotides (les 1 et les 0 du code ADN : A, C, G et T) sont parfois mal copiés, les gènes sont dupliqués davantage qu’ils ne devraient l’être, des bouts de code sont accidentellement insérés à de nouveaux endroits. Les erreurs peuvent survenir de bien des manières.

La possibilité d’observer des variations aléatoires est une bonne nouvelle pour l’évolution, car c’est ce caractère aléatoire qui est à la base même de l’évolution et non la sélection naturelle. Pourquoi ? Parce que la sélection naturelle ne peut faire que ce que son nom suggère : sélectionner. Elle ne peut pas créer des innovations ou des changements. La sélection naturelle peut seulement « récompenser » ou « punir » les innovations générées par le hasard.

Comme l’a résumé le biologiste évolutionniste Andreas Wagner, « le pouvoir de la sélection naturelle est incontestable, mais il a des limites. La sélection naturelle peut préserver les innovations, mais elle ne peut pas les créer. »7

Avec cette connaissance, les histoires « floues » des possibilités de l’évolution se précisent. Par exemple, le scénario de l’évolution de l’œil n’est plus une sorte de « lentille » qui commence lentement à se « former », mais un ADN qui subit des changements aléatoires dans son code de sorte qu’il commence à concevoir de nouvelles protéines pouvant agir comme composants de la lentille.

L’ADN représente une information. Le langage de cette information (le code des acides aminés) est compris et la structure des protéines créées à partir de cette information peut être analysée. Cela signifie que nous nous trouvons aujourd’hui à un moment de l’histoire de la science où les possibilités et les limites de l’évolution (ses probabilités et ses vraisemblances) peuvent être calculées avec un bon degré de précision.

Lorsque nous soumettons les possibilités de l’évolution à ce niveau d’examen, nous constatons que les implications pour l’affirmation centrale ne sont pas bonnes.

Succès et limites de l’évolution

Dans une certaine mesure, nous constatons que l’évolution darwinienne peut se produire et elle a effectivement lieu. Par exemple, des mécanismes darwiniens ont été observés dans l’expérience d’évolution la plus longue de l’Histoire : l’expérience d’évolution à long terme (LTEE) du biologiste Richard Lenski avec la bactérie E. coli. Cette expérience s’est déroulée sans interruption depuis 1988 et a fini par produire une culture de bactéries qui a acquis la capacité de métaboliser le citrate lorsqu’un certain gène, normalement désactivé dans ces conditions, a été activé.8

Cependant, tous les succès connus et vérifiables de l’évolution mettent également en lumière ses limites. Par exemple, la modeste amélioration de la bactérie du Dr Lenski a nécessité près de 20 ans et 31.500 générations de bactéries9 (l’équivalent de 600.000 à 1.000.000 d’années pour l’homme), alors qu’elle n’a généré aucune information ou fonctionnalité véritablement nouvelle. Il s’agit avant tout d’une simple réaffectation et d’un redéploiement d’informations qui existaient déjà dans le génome.

Des études ont montré que de tels changements dans l’ADN (la destruction d’informations ou la réaffectation de structures pour lesquelles la cellule possède déjà des informations) sont, de loin, les principaux moyens par lesquels l’évolution agit.10 Afin de revendiquer le titre de « créateur de toute vie sur Terre », il ne suffit pas de réarranger des choses déjà existantes ou de les briser de manière à ce qu’elles ne puissent plus être utilisées.

Construire une baleine bleue à partir d’une bactérie nécessite l’ajout d’une grande quantité d’informations nouvelles à l’ADN de la créature. Il ne suffit pas de briser et de réorganiser les choses pour y parvenir. Il faut en créer de nouvelles.

Comme nous l’avons vu, cela implique la création de nouvelles protéines. Or, tout ce que nous avons appris sur la manière dont ces merveilleuses machines de la cellule sont construites montre que ce n’est pas une tâche simple.

Tentative n°1 :

fabriquer une nouvelle protéine à partir de rien

Si c’est le hasard qui crée et innove dans la cellule et que la sélection naturelle ne récompense l’innovation gagnante qu’en lui donnant la possibilité de se modifier davantage, nous devons d’abord nous poser la question suivante : le hasard peut-il générer des protéines entièrement nouvelles ?

D’un point de vue mathématique, la réponse est négative. Le biochimiste Manfred Eiger, lauréat du prix Nobel de chimie en 1967 et spécialiste respecté dans le domaine de la compréhension des grandes molécules et de l’évolution, a déclaré catégoriquement : « Pas même une seule molécule protéique avec une structure (et une fonction) spécifique ne pourrait se former par hasard. »11 Sa conclusion est qu’une protéine de taille très modeste, comprenant seulement 100 acides aminés, n’aurait qu’une probabilité de 1 sur 10130 de se former par hasard.

Si vous vous souvenez de vos années d’école secondaire, la notation exponentielle nous permet d’écrire de manière concise des nombres qui, autrement, seraient gigantesques. Dans le cas présent, 10130 s’écrirait sous la forme d’un 1 suivi de 130 zéros. Songez que les estimations du nombre d’atomes dans l’Univers entier tournent autour de 1080 (un 1 suivi de 80 zéros). Bien que 1080 soit déjà gigantesque, ce n’est presque rien comparé à 10130. Nous pouvons être certains qu’aucun événement d’une probabilité aussi faible ne s’est jamais produit dans l’Univers entier depuis son commencement.

Ce n’est pas une bonne méthode pour fabriquer un œil. Examinant comment une seule protéine, l’opsine, aurait pu se former par hasard de cette manière, Andreas Wagner a noté cette impossibilité : « Si un trillion d’organismes différents avaient essayé une chaîne d’acides aminés à chaque seconde depuis que la vie a commencé, ils n’auraient testé qu’une infime fraction des 10130 chaînes potentielles. Ils n’auraient jamais trouvé la seule chaîne de l’opsine. Il y a beaucoup de façons différentes d’arranger les molécules. Mais il n’y a pas assez de temps. »12

Même si nous ne cherchons pas à ce qu’une protéine spécifique se forme par hasard, mais n’importe quelle protéine fonctionnelle, le problème semble impossible. Si les acides aminés s’assemblent aléatoirement, quelles sont les chances qu’ils puissent un jour former une protéine fonctionnelle capable d’effectuer au moins quelque chose ? Le biochimiste Douglas Axe a exploré expérimentalement cette possibilité pour déterminer que la probabilité d’assembler aléatoirement une protéine fonctionnelle est seulement de 1 sur 1064 (un 1 suivi de 64 zéros). Une fois encore, il s’agit d’une probabilité extrêmement basse.13

La conclusion d’Eiger est solide comme le roc. Il est impossible qu’une protéine puisse un jour se former par pur hasard.

Tentative n°2 :

fabriquer une nouvelle protéine à partir d’une existante

De nombreux évolutionnistes pourraient, à juste titre, s’opposer à tout cela, affirmant qu’une approche darwinienne ne consisterait pas à construire une protéine entière à partir de rien. En revanche, l’évolution pourrait peut-être construire une nouvelle protéine à partir d’une existante. Il suffit de laisser l’ancienne protéine subir des mutations aléatoires et, comme la vie le fait avec les organismes entiers, les mauvais changements apportés à la protéine ne survivront pas, tandis que les bons changements apportés à la protéine (par exemple, en devenant plus stable, en accomplissant sa tâche plus efficacement ou en accomplissant une nouvelle tâche) seront préservés par la sélection naturelle.

Douglas Axe et sa collègue Ann Gauger ont cherché à explorer cette possibilité en termes concrets en prenant une protéine fonctionnelle et en examinant la probabilité que, par le biais de minuscules changements aléatoires semblables à l’évolution, elle puisse se transformer en une protéine similaire, mais légèrement différente. Ils ont choisi une protéine qui ne nécessitait que sept modifications nucléotidiques dans un brin d’ADN (comme si nous changions seulement sept 1 et 0 dans un programme informatique) pour accomplir la petite étape « évolutive ». Ils ont découvert qu’avec les taux connus de mutations aléatoires, il faudrait 1027 ans (un 1 suivi de 27 zéros) pour qu’un tel changement se réalise.14 Comparez cela avec le fait que l’Univers a seulement 1010 ans (environ 14 milliards d’années). Là encore, la probabilité qu’un tel événement se produise ne serait-ce qu’une seule fois dans notre Univers est nulle.

Ces résultats expérimentaux ont été observés dans la pratique, mais les méthodes évolutionnistes ont atteint leurs limites dans les laboratoires de génétique.

Par exemple, le bioingénieur finlandais Matti Leisola a utilisé les principes qui sous-tendent l’évolution (la sélection naturelle agissant sur des variations aléatoires) pour modifier des bactéries afin qu’elles produisent un substitut du sucre, le xylitol.15 Son équipe y est parvenue en accélérant les taux de mutation (c’est-à-dire les taux auxquels les variations aléatoires se produisent) en bombardant les bactéries avec des rayons UV. Comme prévu, la plupart des mutations ont été nocives, mais une mutation a permis d’obtenir ce que l’équipe souhaitait et la culture de cette bactérie a été conservée (ce qui équivaut à la sélection naturelle).

Cependant, la mutation a produit l’effet désiré en faisant ce que les mutations font si souvent : en interrompant un processus existant et non en générant de nouvelles informations.16

Il s’agit d’un modèle constant dans les travaux biologiques tels que ceux de Leisola. La mutation et la sélection aléatoires peuvent être utilisées pour réaliser des changements simples qui impliquent la rupture ou la destruction de processus déjà existants, voire l’affinement de ces processus par de petits changements. Mais lorsqu’une véritable innovation est nécessaire, aussi modeste soit-elle, elle est totalement hors de portée des méthodes évolutionnistes. L’évolution a des limites très claires.

Comme Leisola l’a résumé, « les protéines peuvent être modifiées par des méthodes aléatoires et spécifiquement conçues, mais seulement dans des limites étroites : les changements ne sont pas fondamentaux – les structures de base ne peuvent pas être modifiées »17 (c’est nous qui accentuons).

Bien entendu, même si ce problème était résolu, nous resterions confrontés au problème initial : pour qu’un processus puisse créer de nouvelles protéines à partir d’anciennes, il faut d’abord que ces anciennes protéines existent. Et comme nous l’avons déjà vu dans la « tentative n°1 », les chances de voir se former aléatoirement ne serait-ce qu’une seule protéine fonctionnelle dans l’histoire de l’Univers sont infinitésimales.

Le dogme selon lequel le darwinisme est capable de créer l’abondante diversité de vie que nous voyons autour de nous, à partir de formes beaucoup plus simples, persiste en tant que philosophie dominante de la biologie car aucune autre théorie ne possède un début de cohérence pour la remplacer.

Comme le fit remarquer David Berlinski, dans son style habituel et inimitable, « ce n’est pas parce qu’un orchestre, ou une explication, est le seul à jouer en ville qu’il en devient bon ».18

Les preuves d’une conception

Lorsque nous ouvrons la cellule, nous voyons un monde dans lequel l’évolution ne peut pas réaliser les choses mêmes qui doivent être accomplies pour que la théorie soit vraie. Le monde qui nous entoure montre que c’est tout le contraire qui a eu lieu. Nous voyons un monde rempli de preuves de complexité, de planification et de finalité. Des personnes raisonnables concluraient que nous voyons un monde dans lequel un dessein intelligent a joué un rôle.

C’est la conclusion naturelle et intuitive qui s’impose lorsque nous réfléchissons à la machinerie sophistiquée et complexe de la cellule : elle a été conçue dans un but précis.

La question qui se pose est de savoir si cette conclusion doit être écartée pour faire place au « fait » d’une évolution non guidée, au moyen de forces purement naturelles. Les données de la biochimie moderne apportent des éclaircissements : l’intérieur de la cellule révèle des mécanismes, des solutions innovantes et des systèmes qui semblent bien au-delà de la portée d’un processus aveugle et non intelligent comme l’évolution. Loin de nous inciter à rejeter la conclusion d’une conception ou d’un dessein planifié, les preuves nous incitent plutôt à l’adopter.

Chapitre 5

Des montagnes et des lunes

Pour conclure cette partie de notre périple, rappelons-nous l’affirmation centrale de l’évolution : des forces aveugles, non intelligentes et purement naturelles auraient pris un organisme unicellulaire primitif et l’auraient transformé au fil du temps pour aboutir à la remarquable diversité de vie que nous observons aujourd’hui sur cette planète, dans toute sa complexité et ses différences resplendissantes. Nous sommes censés croire que les forces aveugles de la nature ont commencé avec rien de plus qu’une créature microscopique ressemblant à une bactérie et qu’à partir d’elle, elles ont créé les baleines bleues, les chauves-souris, les mûriers, les coléoptères, les barracudas et les êtres humains. En fait, nous devons considérer cela comme un fait établi, hors de portée de toute question ou de tout doute.

Cela semble impossible à première vue, mais les évolutionnistes nous disent que ce n’est pas impossible. Selon eux, c’est même inévitable ; il faut s’y attendre.

Dans son livre Escalader le mont Improbable, Richard Dawkins reconnaissait les grandes différences que nous observons entre des créatures telles que les bactéries et les baleines bleues. Il établit une métaphore pour nous aider à comprendre comment l’une est devenue l’autre. Cette métaphore nous demande d’imaginer une montagne, avec l’humble bactérie en bas et la magnifique baleine bleue au sommet. L’évolution n’est alors qu’un voyage du bas de la montagne vers le sommet. Dawkins explique que la manière dont la bactérie atteint la baleine bleue est identique à celle employée par un alpiniste pour atteindre le sommet d’une montagne : non pas au moyen d’un saut gigantesque, mais plutôt par une ascension lente et régulière. Centimètre par centimètre, au cours de millions et de milliards d’années, avec des pas minuscules, le sommet finit par être atteint. De la même manière, il nous est dit que la simple créature unicellulaire peut devenir l’énorme et complexe maître des océans en accumulant des millions de minuscules changements au cours de milliards d’années. Le sommet est atteint, nous dit-on, parce que le grimpeur n’a qu’à faire un petit pas à la fois.

La métaphore de Dawkins est belle et simple. Mais la réalité l’a rendue inerte et impuissante. Une belle histoire gâchée par les faits.

L’échec central

En dépit des succès remportés par la science évolutionniste, et malgré tous les processus que les biologistes évolutionnistes ont pu découvrir, ainsi que les programmes, philosophies et produits intéressants qui ont pu être influencés par la pensée évolutionniste, un fait essentiel demeure : l’affirmation centrale de la théorie de l’évolution n’a toujours pas été prouvée. Il n’a pas été établi que toutes les formes de vie descendent d’un ancêtre commun simple et unique.

Pis encore : il n’a pas été démontré qu’une telle transformation soit même possible. La situation a été bien résumée par le Dr David Berlinski :

« Une grande partie des preuves de l’évolution […] provient d’une extrapolation grandiose et non étayée. Le papillon de nuit change la couleur de ses ailes ; les bactéries développent une résistance aux médicaments. Pourquoi cela jouerait-il en faveur de la thèse selon laquelle les baleines dérivent des ongulés [mammifères à sabots] ou les hommes des poissons ? En progressant régulièrement vers le sommet d’une montagne, l’alpiniste darwinien […] ne peut que constater que certains endroits restent à jamais hors d’atteinte, comme la surface de la Lune, par exemple. L’argument darwinien de l’évolution par accrétion [un processus d’agglomération] ignore une étape cruciale, celle qui démontrerait que les structures biologiques complexes sont accessibles à un mécanisme darwinien, soit à partir des premiers principes, soit à partir d’une observation attentive, et qu’elles fonctionnent donc comme un sommet de montagne plutôt que comme la surface de la Lune. »1

Avec son style fleuri caractéristique, Berlinski note que la métaphore du « mont Improbable » de Dawkins fait trop de suppositions. Et si, pour les bactéries, des créatures complexes telles que les baleines bleues, les chauves-souris et les êtres humains se trouvaient sur la Lune et non au sommet de leur montagne ? Dans ce cas, quelle que soit la douceur de la pente de la montagne et l’habileté de l’alpiniste, la bactérie pleine d’espoir ne les atteindra jamais.

Comment savons-nous que l’affirmation centrale de l’évolution est possible, sans même parler du fait qu’elle se serait réellement produite ?

Le fait que des forces naturelles aveugles aient transformé les descendants d’une créature, avec suffisamment de temps, en une multitude de créatures extrêmement différentes et plus complexes est l’affirmation définitive de la théorie de l’évolution par la sélection naturelle. Pourtant, non seulement il n’a pas été démontré que cela s’est effectivement produit, mais il n’a même pas été démontré que c’était possible. L’affirmation centrale de la théorie est aussi son principal échec.

Le Darwin des lacunes

Examinez les questions suivantes à la lumière des preuves réelles, à la lumière de ce qui a été démontré comme étant vrai.

Disposons-nous d’un récit naturaliste sur la manière dont l’hypothétique « première vie » serait apparue à partir de la matière inerte sur cette Terre ? Non. Pouvons-nous expliquer comment elle serait apparue ailleurs et aurait été apportée ici ? Non. Avons-nous une explication satisfaisante et empiriquement fondée de la raison pour laquelle, à de rares exceptions près, les archives fossiles semblent si décousues et si différentes de l’histoire des changements graduels et sans heurts que nous devrions observer selon l’évolution darwinienne ? Non.

Disposons-nous d’un mécanisme naturaliste, sans réflexion, qui se soit montré capable de produire au fil du temps des structures et des systèmes aussi complexes et intégrés que l’œil humain, le système immunitaire, le poumon aviaire ou les microscopiques machines protéiques complexes à l’intérieur de la cellule ? Encore une fois, non.

En revanche, nous avons une foi solide, partagée par un grand nombre de scientifiques, dans le fait que, d’une manière ou d’une autre, les idées de Darwin peuvent réellement combler tous ces gouffres.

Lorsque des croyants sont confrontés à des phénomènes qu’ils ne peuvent expliquer et déclarent que « Dieu a dû le faire », ils sont accusés de croire en un « Dieu des lacunes ». De même, il semble que les évolutionnistes aient leur propre foi en un « Darwin des lacunes ».

Leur foi est-elle davantage fondée sur des faits que la vôtre ? La question mérite d’être posée. Mais ne laissez personne vous convaincre que la science a tranché en faveur de Darwin. C’est loin d’être le cas. Et les preuves (ou plutôt l’absence de preuves) sont très claires.

La vision du monde contre les preuves

Puisque les preuves n’ont pas établi l’évolution comme un « fait », pourquoi est-elle si passionnément défendue par un si grand nombre de personnes ? Pourquoi est-elle acceptée comme un dogme de manière aussi inconditionnelle ? Qu’est-ce qui lie les partisans de l’évolution à cette théorie ?

Dans un commentaire souvent cité et remarquablement honnête, l’évolutionniste Richard Lewontin expliqua très clairement la vision du monde à l’œuvre.

« Notre empressement à accepter des affirmations scientifiques qui vont à l’encontre du bon sens est la clé de la compréhension de la véritable lutte entre la science et le surnaturel. Nous prenons le parti de la science malgré l’absurdité manifeste de certaines de ses constructions, malgré son incapacité à tenir un grand nombre de ses promesses extravagantes en matière de santé et de vie, malgré la tolérance de la communauté scientifique à l’égard d’histoires sans fondement, parce que nous avons un engagement préalable, un engagement à l’égard du matérialisme. Ce n’est pas que les méthodes et les institutions scientifiques nous obligent à accepter une explication matérielle du monde phénoménal, mais plutôt que notre adhésion a priori aux causes matérielles nous oblige à créer un appareil d’investigation et un ensemble de concepts qui produisent des explications matérielles, même si elles sont contre-intuitives ou mystifiantes pour les non-initiés. De plus, ce matérialisme est absolu, car nous ne pouvons pas laisser un pied divin dans la porte. »2

Nous ne prétendons pas que le Dr Lewontin serait d’accord avec notre conclusion, mais ses paroles la soutiennent solidement. Pourquoi les partisans de l’évolution s’accrochent-ils aux histoires sans fondement de l’évolution ? Pourquoi sont-ils prêts à s’engager si passionnément en faveur de l’évolution face à « l’absurdité manifeste de certaines de ses constructions » ?

Pour reprendre les termes de Lewontin, « ce n’est pas que les méthodes et les institutions scientifiques nous obligent » à un engagement aussi zélé. Il s’agit plutôt d’un « engagement préalable, un engagement envers le matérialisme [et] ce matérialisme est absolu. »3 Il s’agit d’un choix conscient de la vision du monde.

Les évolutionnistes choisissent de voir le monde à leur manière. Et quand les preuves ne correspondent pas à leur vision, ils attendent aussi longtemps qu’il le faut, persuadés que les réponses finiront par arriver, guidés par la foi et non par les faits.

Une telle franchise de la part de Lewontin concernant ces présupposés métaphysiques devrait être la bienvenue. Elle devrait être la norme parmi les scientifiques et les non-scientifiques. Mais ce n’est pas le cas. C’est ainsi que nous entendons parler de « preuves irréfutables » sans mentionner la foi qui a été employée pour interpréter ces preuves, combler les lacunes de ces preuves et philosopher sur la signification de ces preuves. Pourtant, il est difficile de ne pas remarquer les parallèles entre la dévotion à l’évolution et la dévotion à Dieu. Quelle que soit la question, même lorsque les questions se contredisent, voyez comment la réponse des évolutionnistes est toujours « l’évolution ».